Mastio della cittadella - Museo Storico Nazionale d'Artiglieria - Torino

Uno studio interessante di Gian Carlo Melano

Riceviamo da Giancarlo Melano, studioso di storia delle armi e in particolare del torinese Museo d’Artiglieria, e siamo lieti di pubblicarlo, un articolo sulla formazione nella Torino ottocentesca dell’unica e imperdibile collezione di bocche da fuoco storiche italiane conservata in quel Museo. Sono artiglierie che, al di là delle finalità militari, sono grandi opere d’arte, sculture che esprimono il gusto e la sensibilità del loro tempo.

Melano spiega che la ricca collezione, nata con l’Unità d’Italia, documenta l’evoluzione della tecnologia dalle origini trecentesche fino lla Restaurazione, prima del passaggio alla retrocarica, alle canne rigate e ai proiettili ogivali purtroppo in uso anche oggi.

L’articolo rivela come, attraverso una serie di passaggi a volte fortuiti e a volte intenzionali, a Torino si è radunata questa collezione tanto importante quanto ignota ai più, salvo pochi specialisti.

L’articolo farà parte di un volume in preparazione fra l’autore e Fabrizio Antonielli d’Oulx, nel quale si presta particolare attenzione all’aspetto araldico delle splendide decorazioni dei pezzi.

Si spera che la collezione possa presto trovare una collocazione adeguata al suo innegabile valore culturale e anche turistico.

(una precedente versione dello studio è stata pubblicata nel giugno 2023 sulla rivista “Studi Piemontesi” edita dal Centro Stidi Piemontesi).

L’Unità d’Italia in una collezione torinese dimenticata

Giancarlo Melano

Accade talvolta, nel corso delle vicende umane, che una serie di circostanze, in apparenza scollegate fra loro, concorra alla realizzazione di un’iniziativa che altrimenti sarebbe stata impossibile e forse inimmaginabile.

Tale è il caso di quella che, per rendere giustizia a colui che l’ha proposta e realizzata, si deve chiamare la “Collezione Angelucci” di storia delle artiglierie, collezione composta da pezzi che coprono l’arco di sei secoli, dall’introduzione nel Continente europeo fino alla piena maturazione della loro evoluzione tecnica nella seconda metà dell’Ottocento. Una collezione radunata in tutti gli Stati che, prima dell’Unità, componevano il variegato mosaico politico italiano. Forse, la Collezione dovrebbe addirittura denominarsi, ancor più correttamente, “Collezione Angelucci-Cavalli” per le sinergie che, come si vedrà, si sono sviluppate tra i due personaggi favorendone e stimolandone la nascita e la conservazione.

È una Collezione, formata quando Torino aveva appena acquisito il ruolo di capitale dell’Italia unita e ancor oggi presente nel Museo Storico Nazionale d’Artiglieria, che documenta in modo completo e dettagliato quanto è stato prodotto dall’ingegno e dall’arte dei metalli nel nostro Paese o vi è stato impiegato. Essa ha una sua ben specifica identità, ma allo stesso tempo si integra perfettamente nel più ampio panorama dei fondi di quel Museo, che illustrano la storia delle infinite armi fabbricate dall’uomo in tutti i tempi e i continenti.

Importanti raccolte di antiche bocche da fuoco sono conservate anche in parecchie altre città europee, a partire da Parigi (al Musée de l’armée agli Invalides) e Vienna (Heeresgeschichtliches Museum), fino a Mosca (nel cortile del Cremlino) e San Pietroburgo (nel Museo storico militare di Artiglieria), mentre pezzi importanti si trovano in tanti altri luoghi, fino a Istanbul (Askeri Müzesi), Malta e Creta. Molti sono di manifattura italiana, ma solo a Torino è presente una panoramica così ampia delle artiglierie prodotte e rimaste nei secoli nel nostro Paese, partendo dalla linearità del Rinascimento, passando alla suntuosità del Barocco per cedere poi alla razionalità dell’Illuminismo. È una pluralità di forme e di apparati decorativi che, a differenza di altri Paesi d’Europa, è frutto della frammentazione politica della penisola, oltre che della sua stessa conformazione geografica. Si può dunque affermare senza esitazioni che la “Collezione Angelucci” è stata e rimarrà un unicum di importanza europea e quindi mondiale.

Angelucci e Cavalli, una sinergia straordinaria

Angelo Angelucci, nato nel 1816 nelle terre a cavallo fra Umbria e Lazio, studiò architettura nella Roma pontificia e, nello stesso tempo, servì per sette anni come artigliere nell’Esercito dello Stato della Chiesa. Dedicatosi alla professione in Umbria e poi nelle Marche, la sua attenzione fu attratta da innumerevoli altri temi che approfondì con entusiasmo e perseveranza.

Nel 1848, lo stesso entusiasmo lo spinse ad arruolarsi nuovamente, come volontario, nel Corpo di spedizione pontificio inviato nelle Romagne per affiancare l’Armata sarda nella guerra all’Austria, e a rimanere a Bologna fino all’epilogo del 1849, quando fu congedato e si dedicò nuovamente all’architettura e agli altri suoi variegati interessi.

Il fervore patriottico non lo aveva però abbandonato e il 1859 lo vide nuovamente arruolato come volontario in Romagna, poi, a inizio 1860, a Parma, incorporato come capitano d’Artiglieria con compiti di progettazione delle difese di quella città.

Il caso volle che, ai primi di febbraio dello stesso 1860, il colonnello Giovanni Cavalli, grande innovatore in tutti i campi dell’artiglieria e del genio, già Direttore della Regia Fonderia dell’Arsenale di Torino, fosse promosso generale con l’incarico di comandare l’Artiglieria delle Regie Truppe dell’Emilia e, come tale, di impiantare in Parma una Fonderia di cannoni.

Approfittando dell’autonomia operativa che gli era consentita dall’incarico, questi ottenne l’autorizzazione a far costruire nella nuova Fonderia due pezzi di quella che chiamava “artiglieria cacciatori”, progettata e sperimentata già molti anni prima ma mai approvata a Torino. Per procurare il metallo necessario per le fusioni, egli dovette probabilmente rintracciare e far demolire alcuni vecchi cannoni presenti nel territorio già del Ducato

Nella stessa Parma, l’Angelucci, presto noto come architetto e studioso (tant’è che poco dopo gli fu conferito il titolo di professore onorario nell’Accademia parmense di belle arti), poté incontrare il generale ed anche osservare e apprezzare quelle nuove artiglierie al punto di pubblicare poco dopo un opuscolo decisamente elogiativo.

Non solo, ma l’ormai lungo impegno professionale del Cavalli, che gli permetteva di apprezzare la qualità delle fusioni in bronzo di pezzi anche antichi, dovette unirsi alla sensibilità dell’Angelucci per la storia dell’arte, tanto da consentire loro di rintracciare, fra le bocche da fuoco radunate nel Parmense, alcuni pezzi di notevole pregio da non rifondere ma trasportare a Torino, per conservarli in Arsenale. Nasceva così una convergenza di idee che avrebbe avuto maggiori e duraturi sviluppi.

Prova di questa rapida immissione è l’Inventario del Museo d’Artiglieria redatto fra il 12 marzo e il 15 aprile 1860 dove compaiono, oltre agli oggetti già presenti in Museo fin dalla fondazione nel 1843, alcuni pezzi in bronzo, fra i quali sono ben descritti e identificabili il quarto cannone detto “di Francesco I” e il falcone ottagonale recante il monogramma di Enrico II di Francia.

A questi si aggiunsero poco dopo, arrivati a Inventario appena finito, altri cinque cannoni e sei mortai (in bronzo, i mortai sono tre del Regno d’Italia napoleonico e due del Settecento, più uno in ferro di epoca imprecisata).

Nella tumultuosa primavera del 1860 solo l’iniziativa di quei due geniali ufficiali poteva portarli ad immaginarne il salvataggio con destinazione al Museo torinese, anche se i n nessun caso venne indicata la loro provenienza.

Nonostante le differenze di grado e di età, la breve frequentazione parmense valse all’Angelucci la stima e l’appoggio del pur severo ed esigente Cavalli. Questi, rientrando a Torino dopo i quattro mesi trascorsi in Emilia, fece sì che l’Angelucci potesse proseguire a Torino il suo impegno militare in quello che di lì a poco sarebbe diventato l’Esercito italiano.

Angelucci accettò così di trasferirsi nella Capitale mantenendo il grado di capitano ma, a questo punto, dobbiamo chiederci perché abbia preferito scegliere Torino, città che non conosceva, e in un grado non particolarmente elevato in relazione alla sua età (44 anni), anziché rientrare nelle Marche per riprendere l’attività professionale in campo civile.

Dai suoi numerosi scritti non trapelano notizie sulle motivazioni della scelta, che era probabilmente maturata per diversi fattori: l’assenza di vincoli familiari, alcune difficoltà incontrate nello svolgimento degli ultimi incarichi professionali e l’entusiasmo per nuovi impegni nella prestigiosa Capitale della nascente Italia che il generale Cavalli doveva avergli prospettato.

Non possiamo anzi escludere che il suo inserimento nella Fonderia dell’Arsenale torinese (come “Capitano applicato”) fosse mirato proprio a ripetere in grande l’esperienza parmense: gestire l’afflusso delle bocche da fuoco in bronzo, e anche in ghisa (“ferraccio”), che l’Armata sarda vittoriosa stava rapidamente rastrellando nelle piazzeforti e nei palazzi dei vari Stati preunitari che man mano erano occupati e annessi. Lo scopo era di ricuperare grandi quantità di bronzo, necessario per produrre i nuovi cannoni a canna rigata dei quali era stata decisa la dotazione all’Armata.

Erano in gran parte manufatti fusi in Italia nei secoli precedenti per le dotazioni di Principati e Repubbliche del nostro Paese, anche se parecchi pur trovandosi in località italiane vi erano stati portati da altre Potenze variamente coinvolte nelle nostre vicende (Francia, Austria, Spagna, …). Proprio la frammentazione politica della nostra penisola aveva fatto sì che i governanti gareggiassero fra loro per accaparrarsi i fonditori più celebri e nel commissionare pezzi stupendi per la varietà e la ricchezza delle ornamentazioni.

Ogni principe, per sottolineare la magnificenza sua e della sua casata, doveva poi rendere immediatamente riconoscibile colui che l’aveva voluto. Per questo, particolare importanza assumevano i blasoni, che permettevano di identificare plasticamente, secondo regole araldiche consolidate, il committente come anche il suo Gran mastro dell’artiglieria. Alle armi gentilizie si affiancavano spesso scritte e decorazioni a carattere mitologico e architettonico.

Questi capolavori non sempre erano stati impiegati in battaglia o negli assedi, ma solamente conservati ed esibiti come testimoni dello splendore e della ricchezza dei committenti. Alcuni pezzi, invece, furono riutilizzati, sia pure con scarsa efficacia, per l’estrema difesa delle ultime piazzeforti del Regno delle due Sicilie (Capua, Gaeta, Messina, Civitella del Tronto) durante la campagna dell’Armata sarda del 1860-1861, un altro per affiancare i piemontesi durante l’occupazione dell’Umbria papalina.

La nascita tumultuosa di una collezione

A quei tempi, la rifusione delle bocche da fuoco era pratica abituale, dato l’alto valore intrinseco e la massa del metallo. La decisione dei vertici militari piemontesi era fedele alla consuetudine: tutte queste pesanti artiglierie in bronzo e ferro erano di fatto destinate alla demolizione e al riutilizzo, senza badare alle loro caratteristiche estetiche e alle provenienze. Questi dettagli passavano probabilmente inosservati a molti dei livelli gerarchici più elevati, impegnati in uno sforzo di rapida integrazione e riorganizzazione dell’apparato militare, enormemente cresciuto con l’Unità.

La consolidata competenza in campo artistico, unita alla recente esperienza parmense, consentì invece all’Angelucci di rendersi conto del disastro che stava avvenendo sotto i suoi occhi e lo indusse a segnalare ai superiori la grave perdita che stavano inconsapevolmente arrecando al patrimonio nazionale. La sua proposta (finora non rintracciata) mirava non solo ad evitare la distruzione almeno dei pezzi di maggior pregio ma anche a raccoglierli in un apposito Museo, che avrebbe voluto denominare “Storico-artistico di artiglieria”.

Le considerazioni dell’Angelucci, promosse dal gen. Cavalli e sicuramente con lui preventivamente concordate, non rimasero inascoltate e permisero di ottenere un miracolo: quello che agli occhi dei militari appariva come una pregiata fonte di metallo da riciclare, d’improvviso divenne un tesoro prezioso da tutelare e conservare. Questo cambiamento di valori ricorda un po’ quello che avvenne nel Rinascimento: quanto rimaneva dei monumenti dell’antica Roma, da cava di marmo e di calce, si trasformò rapidamente nella testimonianza imperdibile di una grande civiltà.

I vertici dell’Esercito (erano Ministro della Guerra Manfredo Fanti e Presidente del Comitato d’Artiglieria Leopoldo Valfré di Bonzo) esaminarono la proposta e la accolsero pochissimo tempo dopo la fine delle operazioni nell’Italia meridionale. Il Direttore Generale, Ignazio De Genova di Pettinengo, poté così comunicare al Comandante Territoriale d’Artiglieria di Torino, con Dispaccio del 19 aprile 1861 che, «in seguito a proposta fatta dal Capitano applicato alla R. Fonderia di Torino Sig. Angelo Angelucci d’istituire un Museo storico-artistico di artiglieria», si era stabilito di raccogliere

quelle bocche a fuoco in bronzo ed in ferro fabbricate da artisti Italiani od anche stranieri ma per uso d’Italia, che saranno riconosciute pregevoli per antichità, per bizzarrie di forme, o per valore artistico e che siano conservate le vecchie artiglierie esistenti nelle varie Piazze del Regno, le quali si trovino nelle sovra espresse condizioni onde poter poi a tempo più opportuno addivenire allo stabilimento del Museo in discorso.

Il delicato e impegnativo incarico di selezionare i pezzi non poté essere assegnato ad altri che allo stesso capitano Angelucci egli dovette bilanciare l’opportunità di salvare dai forni dell’Arsenale quelli di maggior pregio storico-artistico con il fabbisogno di metallo per l’Armata che si stava trasformando nell’Esercito italiano.

I pezzi salvati non andarono però nel Museo che egli aveva proposto ma furono immessi nel Museo d’Artiglieria, che già esisteva da quasi vent’anni. Quel piccolo Museo, ubicato fin dall’istituzione nel 1843 in alcuni locali dello stesso Arsenale, possedeva solo un ridotto nucleo di pezzi, piuttosto eterogeneo sia come datazione che come provenienze. La documentazione delle artiglierie sia storiche che contemporanee, con i relativi affusti e dotazioni, era solamente fondata su un gran numero di modelli in scala ridotta, peraltro anch’essi di grandissimo pregio.

In concreto, il Museo d’Artiglieria possedeva solo due mascoli di bombarda di inizio Quattrocento provenienti da Santa Vittoria d’Alba e il seicentesco cannone “di cuoio” giunto dall’Arsenale di Genova dove era ritenuto cimelio del Trecento.

Come accennato, nell’Inventario del 1860 compaiono anche le bocche da fuoco giunte in Arsenale prima di fine marzo, quando l’Angelucci non era ancora a Torino.

Artiglierie medievali (sopra) e rinascimentali (da Zeugbuch Kaiser Maximilians I, Innsbruck, circa

Grazie alla decisione dell’Esercito, resa fattibile solo dal momento particolare che il Paese stava vivendo subito dopo l’unificazione politica, nel volgere di qualche mese l’operazione si svolse in tutta tranquillità, senza incontrare ostacoli od obiezioni. La messe fu copiosa per Toscana e Napoli (due decine di pezzi dalla Toscana e molti di più, includendo quelli spagnoli, da Napoli) mentre risultò scarna per il sopravvissuto Stato Pontificio (solo due del Ducato di Urbino e due da Perugia) e Venezia, ancora sotto gli austriaci. Queste apparenti omissioni ci ricordano che all’Italia ancora mancavano Venezia e Roma e, quando nel 1866 e nel 1870, anch’esse furono acquisite, per Torino non più Capitale il momento favorevole era sfumato.

Ben presto le bocche da fuoco che l’Angelucci selezionava divennero numerose e poterono unicamente trovare provvisoria sistemazione sotto i porticati del complesso dell’Arsenale, al piano terreno. Per il capitano, nominato Direttore del Museo, la raccolta rimaneva tuttavia incompleta perché, pur essendo composta di tanti pezzi prodotti in Età Moderna, fra Cinquecento e inizio Ottocento, mancavano quasi del tutto le armi più antiche, tre-quattrocentesche. Egli si impegnò allora prontamente per integrarla. Avvalendosi soprattutto della sua vasta conoscenza dei territori già dello Stato pontificio e di buoni rapporti personali, riuscì a far acquisire in quelle Regioni appena annesse, per lo più nelle Marche, e a far arrivare a Torino, vari pezzi importanti. Nello stesso tempo poté anche comprare in Como alcuni altri cimeli, completando così il panorama storico della collezione con parecchie rare artiglierie delle origini.

Gli inserimenti successivi del Direttore Angelucci

Conclusa la fase di impianto della Collezione storica, si aggiunsero solo pochi altri oggetti ad essa strettamente pertinenti. Una tempestiva proposta dell’Angelucci per rintracciare e cercare di ottenere pezzi conservati in tante località del Mediterraneo non ebbe seguito. Tuttavia, dieci anni dopo, nel 1872, lo stesso Angelucci poté partecipare ad una missione in Tunisia per conto del Governo per la ricerca di bocche da fuoco storiche italiane in bronzo da acquisire prima di essere cedute a mercanti francesi di metalli. La missione riuscì ad assicurarsi solo alcuni pezzi mentre altri, coevi, identificati e di pregio, dovettero essere abbandonati per la scarsità delle risorse a disposizione. Gli acquisti non furono destinati a Torino ma l’Angelucci acquisì a sue spese e portò con sé tre antichi mascoli di bombarda e una spingarda in ferro (che certo sul posto consideravano rottami) e li inserì nel Museo.

La creazione della Collezione stimolò anche l’affidamento al Museo delle superstiti artiglierie piemontesi settecentesche ancora presenti in Arsenale e sfuggite alla rifusione ma non ancora musealizzate, così come di alcuni pezzi, inglesi e russi, donati dalla Gran Bretagna dopo la guerra di Crimea, e di due bocche da fuoco francesi (un mortaio di metà Settecento e un obice forse del periodo della Rivoluzione) fatti arrivare a fine anni Cinquanta dall’isola di San Pietro da Alberto d’Azeglio, appassionato studioso di ogni aspetto della Sardegna.

Non molto dopo la formazione della collezione, e sicuramente grazie al generale Cavalli, venne deciso di conservare nel Museo anche le macchine, i prototipi delle nuove artiglierie che quest’ultimo aveva inventato e i successivi modelli regolamentari. Si aggiunsero così pezzi che documentavano i progressi tecnologici nel nostro Paese nella fase finale dell’impiego del bronzo nelle artiglierie.

In seguito, l’Angelucci, ben consapevole dell’assoluta eccezionalità della collezione, poté affermare con giustificato orgoglio: «E ora il Museo nazionale d’artiglieria in Torino è ricco di oltre a centoventi bocche da fuoco di quasi tutti gli Stati italiani dalle prime bombarde del secolo XIV agli ultimi cannoni rigati e a retrocarica. Grazie a questa collezione, e anche al vario materiale archeologico che egli stesso aveva raccolto, il Museo assunse dimensioni ed importanza di livello europeo.

La qualifica di “Museo Nazionale” che era stata allora attribuita al Museo d’Artiglieria era dovuta proprio all’unicità e completezza della Collezione, che contribuiva al prestigio della Capitale del nuovo regno.

Uno studioso operoso e solitario

Nelle numerose pubblicazioni curate dall’Angelucci non si rovano studi svolti con altri o con la loro collaborazione: tutte le iniziative sviluppate entro e fuori del Museo sono frutto esclusivo della sua infaticabile operosità. Egli non volle o non poté trovare chi lo affiancasse nel portare avanti il suo impegno.

Così, acquisite le artiglierie e costituita la collezione, egli dedicò parte del suo tempo al loro esame avvalendosi del bagaglio di conoscenze che aveva acquisito nel corso di lunghe ricerche d’archivio. Da questo lavoro trassero origine schede catalografiche che, oltre ai dati dimensionali espressi anche in antiche unità di misura in uso nel luogo della fusione, descrivevano gli ornamenti, i simboli araldici e le scritte figuranti su ciascun pezzo. Non si può affermare con certezza che questi documenti siano di sua mano, ma il testo e la terminologia sono sicuramente opera sua, e forse anche la grafia. Queste schede fanno tuttora parte dell’Archivio storico del Museo e non risulta che in seguito altri abbiano svolto ulteriori indagini se non su qualche pezzo.

L’Angelucci (che sarebbe stato promosso maggiore nel 1885 con il collocamento a riposo) non poté però trasformare il suo lavoro schedografico in un catalogo sistematico e codificato, come avrebbe fatto negli anni successivi per le collezioni dell’Armeria Reale. La codifica sarebbe stata completata solo anni dopo applicando anche alle collezioni del Museo i criteri che egli aveva adottato per l’Armeria.

Dopo Angelucci

Frattanto, dal Sultano turco erano giunte in dono al re Vittorio Emanuele II due imponenti bombarde in bronzo, parte di quelle che erano state impiegate dagli Ottomani nelle ultime fasi della conquista dell’Impero romano d’Oriente, forse proprio nell’assedio finale di Costantinopoli del 1453, o poco dopo. Si trattava di bocche da fuoco impiegate per il lancio di gigantesche palle in pietra, piuttosto estranee alla sequenza storica collezionata dall’Angelucci in quanto, dal punto di vista della tecnologia occidentale, erano state prodotte quando già stavano consolidandosi altre soluzioni più efficienti e razionali (i cannoni “alla moderna”). Esse, pur nella loro imponenza, potevano quindi considerarsi come espressione di un “ramo secco” evolutivo conservato a lungo dai turchi.

In effetti, queste due enormi bocche da fuoco furono immesse nel Museo solo dopo la Grande Guerra, al piano terreno del Maschio della Cittadella. Nel 1943, in piena Seconda Guerra mondiale e nonostante l’importanza storica, la più pesante delle due (17,2 tonnellate) venne demolita per recuperarne il bronzo, ritenuto indispensabile, nonostante la scarsa qualità della lega, per sostenere lo sforzo bellico italiano.

La bombarda più piccola (15,4 tonnellate), che era stata risparmiata, continuò ad attrarre l’attenzione per la sua imponenza e venne poi collocata nel giardino di fronte al Maschio in occasione delle celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia. Pur non avendo alcuna attinenza con quegli eventi, il cimelio divenne un simbolo del Museo, gioco per bambini e riparo per senzatetto. Lì rimase fino al 2008, quando fu rimossa per essere depositata in un ampio capannone nel perimetro della Caserma C. Amione in Torino assieme agli altri cimeli. Ripulita dei detriti che si erano accumulati al suo interno, ora anch’essa dorme sonni tranquilli accanto ai ben più imponenti armamenti moderni, in attesa di miglior sorte.

Più tardi, nel 1905 era giunto un antico cannone portoghese recuperato sulle spiagge della Somalia, nel 1910, si era ottenuto dal Musée d’Artillerie di Parigi, dov’era conservato come preda bellica in più esemplari, un cannoncino da montagna con canna a rigatura elicoidale molto complessa, a retrocarica, capolavoro tecnologico fabbricato a Torino nel 1746 dallo svizzero Jenner, infine, nel 1912 furono immessi alcuni cannoni ad avancarica in ghisa, turchi e inglesi, prelevati a Tripoli.

Nel 1969, Raffaele Natta Soleri, appassionato cultore torinese di storia delle armi, donò al Museo una bombardella tre-quattrocentesca che era stata rinvenuta presso la Rocca di Verrua Savoia e, negli anni Novanta, si aggiunsero un pesante mortaio e un cannone russi di metà Ottocento in ghisa, anch’essi pervenuti da Sebastopoli ma fin allora conservati in una caserma di Vercelli.

Nell’insieme, queste immissioni erano coerenti con la fisionomia della Collezione, ma la maggior parte delle altre ha riguardato pezzi di tempi successivi. Avvenne infatti che l’Arsenale e tanti Reparti di Artiglieria continuarono ad alimentare il Museo con pezzi contemporanei dismessi, tanto sperimentali quanto d’ordinanza, alcuni ancora in bronzo o ghisa, poi in acciaio.

Si trattava di oggetti riguardanti i conflitti e le evoluzioni più recenti, rientranti fra quelli che, nel Capitolo precedente di questo volume, abbiamo visto appartenere alla terza fase della storia dell’artiglieria, da fine Ottocento in poi. La loro importanza è indubbia ma la presentazione indifferenziata ha fatto perdere la percezione dell’unicità della Collezione Angelucci e della sua rilevanza per la storia artistico-tecnoloca del Paese. Così il Museo appare ai più come una eterogenea raccolta di armi militari.

La Collezione torinese, assieme ai vasti e minuziosi studi dell’Angelucci sulla storia delle armi, non tardò ad avere ampia risonanza internazionale fra gli studiosi di tante discipline (dalla storia dell’arte a quella militare, dalla metallurgia alle tecniche di lavorazione, alle metodologie d’impiego), ed anche oggi singoli pezzi sono punti di riferimento per indagini e approfondimenti. Non fu altrettanto nota ai cittadini, ai quali l’accesso all’Arsenale era precluso e che del resto non avrebbero potuto apprezzarla data la collocazione ammassata sotto i porticati dei cortili.

Per molti dei pezzi in bronzo gli fu anche agevole individuare l’artefice e la data relativa, perché erano incisi sui pezzi stessi. Come si è accennato, gli antichi specialisti nel settore erano infatti tenuti in grande considerazione e molti appartenevano a famiglie attive da più generazioni (come gli Alberghetti, i Castronovo, i Cebrano, i Cenni) i cui servigi erano contesi tra i principi come lo erano rinomati pittori e scultori. Essi “firmavano” quindi e datavano le loro opere, quasi sempre incidendo la culatta di ogni pezzo.

Purtroppo, come già accennato, l’Angelucci non indicò (o non fu in grado di indicare) dove si trovassero i pezzi prima del trasporto a Torino, e ancor meno specificò quali fossero state le loro remote vicende (come il coinvolgimento in assedi o battaglie) dopo la fabbricazione. È questo un campo d’indagine di notevole interesse storico ma finora mai approfondito: ci si deve augurare che possa essere adeguatamente esplorato da futuri ricercatori.

Fin da quando si decise di destinare ad altri usi la sede originaria del Museo, nell’ex Arsenale, l’avv. Melchiorre Voli, che aveva sposato una figlia del gen. Cavalli, conosceva a menadito le collezioni ed era Assessore comunale, si adoperò per la ricerca di una nuova collocazione adeguata. non solo per le dimensioni, ma anche per l’accessibilità ai cittadini, fin allora preclusa.

In effetti, nel 1885 le collezioni furono imballate e depositate altrove, ma intanto la Città concordò con il il Ministero della Guerra un’operazione immobiliare piuttosto complessa che, fra l’altro, stabilì la cessione del Maschio della Cittadella torinese all’Amministrazione comunale entro il 1890. Nello stesso 1885 l’Angelucci lasciò definitivamente il Museo, del quale era rimasto Conservatore, ma non restò sicuramente inattivo, impegnandosi a fianco dell’avv. Voli che ben conosceva.

Verso la fine di quell’anno, il 10 novembre, venne stipulata una convenzione fra Comune e Genio Militare e subito il Voli, che l’aveva firmata per il Comune, si attivò per destinare l’edificio (definito allora, alla francese, “dongione”) al Museo. La proposta fu approvata dal Ministero nel 1888 e immediatamente l’avv. Voli (frattanto eletto Sindaco, nel 1887) dichiarò la disponibilità del Comune a destinare il Dongione a sede del Museo. Preparato uno schema di nuova Convenzione nel 1889, il Ministero lo approvò nel 1891 e il 5 giugno di quell’anno il Sindaco e il Direttore del Genio poterono firmarla. Essa prevedeva la concessione del Maschio all’Esercito, con il vincolo di adibirlo esclusivamente a sede del Museo d’Artiglieria, sotto la forma del comodato gratuito fra le parti.

Nuova collocazione

I non trascurabili interventi per la trasformazione del Maschio, curati dal Genio e, per il Comune, dall’ing. Riccardo Brayda, furono realizzati fra 1891 e 1892 e, nella seconda metà di quell’anno si passò al graduale trasferimento delle collezioni, completato nel febbraio 1893, e nei mesi successivi, alla loro sistemazione.

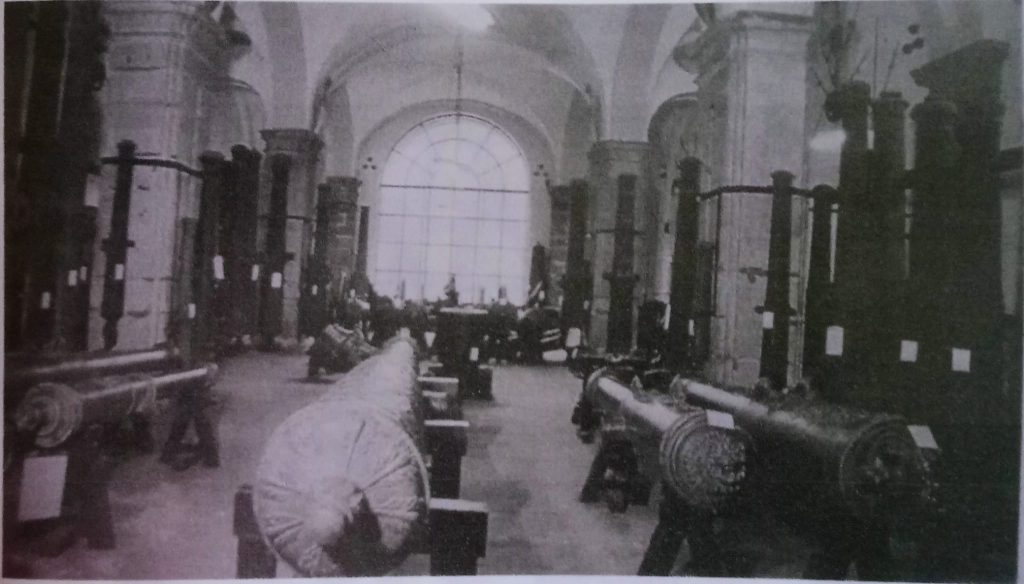

Il bravo successore di Angelucci, cap. Francesco Morano, consapevole della scarsa valorizzazione dell’imponente raccolta di artiglierie storiche, s’impegnò per una sistemazione più adeguata ed inclusiva ma, per evidenti ragioni di spazio e forse anche di gusto espositivo, dovette escogitare un compromesso, collocando la maggior parte delle bocche da fuoco in posizione verticale (cannoni verticali, originali o, più spesso, riprodotti in pietra, si osservano in vari contesti architettonici, come piedritti di importanti portoni, ma nei musei sono sempre orizzontali), addossandole alle pareti e ai pilastri dei vari locali al piano terreno e un paio all’aperto.

Per garantirne la stabilità, i bronzi furono assicurati alle pareti con robusti anelli, perni e ganci in ferro battuto.

Nonostante la pur lodevole iniziativa, la parte quattro-ottocentesca della Collezione risultò, così, “congelata” sulle pareti e l’esame e la stessa percezione delle loro caratteristiche e dell’impiego divennero difficoltosi e a volte impossibili. Si poteva osservare solo la fascia centrale vicino agli orecchioni, ma non la volata, troppo in alto e ancor meno la culatta, celata dall’appoggio al suolo. I pezzi della fase più antica furono invece sistemati nell’androne d’ingresso, anch’essi in verticale e quindi incomprensibili.

In quell’occasione la Scuola d’Artiglieria e Genio chiese di conservare nell’ex Arsenale alcuni pezzi, con funzioni essenzialmente ornamentali, e vi si trovano ancora, anch’essi in posizione erticale, questa volta con fini sicuramente ornamentali.

Il generale Cavalli era scomparso da tempo, ma neanche il maggiore Angelucci ebbe la soddisfazione di vedere il nuovo allestimento del “suo” Museo. Egli morì infatti a metà del 1891, poco dopo la stipula della Convenzione per il Maschio ma ben prima della sua apertura al pubblico a inizio 1894. Alla fine di quell’anno sarebbe prematuramente scomparso anche l’avv. Voli, ma ormai il Museo era cosa fatta.

Il ricordo dell’indispensabile apporto al Museo del Cavalli rimase vivo a lungo, tanto che, dopo le celebrazioni del centenario della sua nascita, nel 1908, il suo busto in bronzo che era stato fuso in Arsenale venne posto nel Museo, accanto ai cannoni, agli affusti e alle macchine che aveva creato.

Una lunga attesa

Grazie all’impulso post-risorgimentale impresso con l’allestimento del 1893, la conoscenza del Museo cominciò a diffondersi, anche attraverso la sua descrizione nelle guide turistiche e visite scolastiche; tuttavia la “Collezione Angelucci”, con gran parte degli altri cimeli, ha trascorso i successivi 115 anni nel Maschio della Cittadella senza subire trasformazioni sostanziali e la Collezione è giunta a noi praticamente intatta, cristallizzata sotto la cortina protettiva militare. Durante tutti questi anni l’Esercito ha svolto un’attività di mera, e a volte precaria, conservazione finché, al compiersi di un secolo, nel 1992, il Maschio ha dovuto essere chiuso per problemi di sicurezza.

Il successivo trasloco del 2008 ha interrotto questa tranquilla e sempre più oscura navigazione ed ora il Museo, con le sue collezioni ammassate nei locali industriali della Caserma C. Amione in Torino, attende di essere finalmente ripresentato a pubblico e studiosi in modo adeguato al suo spessore storico e artistico.

Senza dubbio, ad assicurare la buona conservazione della Collezione Angelucci hanno concorso le dimensioni e il peso di gran parte delle bocche da fuoco, che ne rendevano disagevole lo spostamento, e per quelle più antiche in ferro anche l’aspetto poco allettante dovuto alle incrostazioni di ruggine (molte di queste ultime, dato l’ingombro ridotto, erano riemerse fortuitamente secoli dopo essere andate perdute durante i combattimenti e poi ricoperte da terra e detriti).

Con il sia pur provvisorio deposito presso la Caserma Amione, tutte le bocche da fuoco storiche sono finalmente tornate orizzontali, su supporti di circostanza, rendendole più fruibili anche se non ordinate secondo criteri museologici. Le loro pur ragguardevoli dimensioni, peraltro, sono state alquanto sminuite dall’accostamento a imponenti mezzi corazzati contemporanei. La migliore visibilità, tuttavia, ha reso possibile realizzare la seconda parte di questo volume.

Dobbiamo dunque augurarci che la “Collezione Angelucci”, unica e irripetibile nel panorama dei musei non solo italiani, grazie ad una rinnovata e accresciuta percezione della sua importanza, possa essere ricomposta in una presentazione integrale per offrire un panorama storico e artistico complessivo dell’evoluzione delle artiglierie fino al secolo XIX. In questo panorama s’inseriscono elementi di eccellenza assoluta, ma senza più limitarsi all’episodica illustrazione di singoli capolavori, com’è finora avvenuto.

Purtroppo, al momento, questa prospettiva appare lontana, in quanto si delinea una collocazione, assieme alle altre collezioni storico-artistiche, in una caserma fuori dal circuito museale torinese e commista alle armi della fase evolutiva recente. In tal modo, il suo valore storico-culturale si confonde con le collezioni militari recenti che attraggono in prevalenza appassionati e Associazioni d’arma. A ciò si aggiunga che in Torino la stessa esistenza del Museo è oggi offuscata, anche fra persone di un buon livello culturale, sia dalla più che trentennale chiusura sia dalla diffusa sovrapposizione con la visibilità di un altro Museo consacrato ad un pur importante episodio della storia cittadina ma avente differenti contenuti e finalità.

Sono state anche avanzate circostanziate proposte per dare al Museo, inclusa la Collezione Angelucci, la visibilità che gli spetta fra i Musei torinesi, valorizzandolo nelle sue varie e imperdibili componenti e superando le difficoltà frapposte dall’inesorabile trascorrere del tempo e dalla commistione con materiali contemporanei.

Nella speranza che possano trovare ascolto, si ricorda quanto affermato in una recente pubblicazione «[…] va […] attentamente considerato dove si sceglie di collocare monumenti e musei, in quanto la loro posizione è parte integrante della semantica e del suo intento comunicativo. Quando un artefatto è rimosso dal suo contesto […] acquisisce un altro significato […]» (da un recente volume di E. Christillin e C. Greco) .

© 2024 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata

bellissimo articolo riguardante una parte storica del collezionismo presso la città di Torino sperando che serva a dare una continuità alla nostra cultura cittadina.